Grabungsbereich Großer Jüdenhof 2013 (Abb. aus "Tagesspiegel", 29. Juli 2013, S. 8)

Die "Gerichtslaube" im Schloßpark Babelsberg

Das frühere Wohnhaus von Moses Mendelssohn in der Spandauer Straße 68 (Photo um 1900)

In der Wohnung (Spandauer Straße 68) von Moses Mendelssohn (links), Lessing (stehend, hinter dem Schachtisch), Lavater (rechts)

und Fromet Mendelssohn (in der Tür); Holzschnitt aus dem Jahre 1856 nach einem Gemälde des jüdisch-deutschen Malers Moritz Daniel Oppenheim (1800-1882). Das Original-Gemälde befindet sich heute

in der Magnes-Sammlung Jüdischer Kunst in Berkeley/Kalifornien.

Das Lutherdenkmal neben der Marienkirche (Photo: Christian Meyer)

Wilhelm Krützfeld

Transportliste mit dem Namen von u.a. Alice Licht (vgl. http://www.statistik-des-holocaust.de/AT98-1.jpg)

Christian

Meyer

Spaziergang auf den Spuren der Jüdischen Mitte Berlins

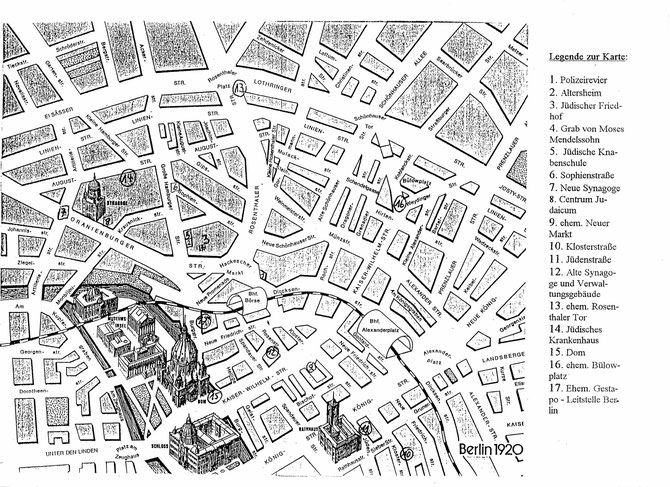

Stationenfolge des Spaziergangs:

. Station 1: Jüdenstraße – Großer Jüdenhof (vgl. Karte Nr. 11)

. Station 2.: Ephraim - Palais (nicht auf der Karte abgebildet)

. Station 3.: Berliner Dom (vgl. Karte Nr. 15)

. Station 4: Spandauer Straße (vgl. südwestlich von Karte Nr. 9)

. Station 5: Ehem. Neuer Markt (vgl. Karte Nr.9)

. Station 6.: Heidereutergasse – Rosenstraße (vgl. Karte Nr. 12)

. Station 7.: Hackescher Markt (vgl. Karte Nr. 1)

. Station 8.: Ehem. Blindenwerkstatt Otto Weidt (Rosenthaler Straße 39, vgl. Karte westlich von Nr. 4 )

. Station 9.: Große Hamburger Straße („Toleranzstraße“; vgl. Karte Nr. 2-5)

. Station 10.: Neue Synagoge – Oranienburger Straße (vgl. Karte Nr. 7 & 8)

Station 1.: Jüdenstraße – Großer Jüdenhof (vgl. Karte Nr. 11)

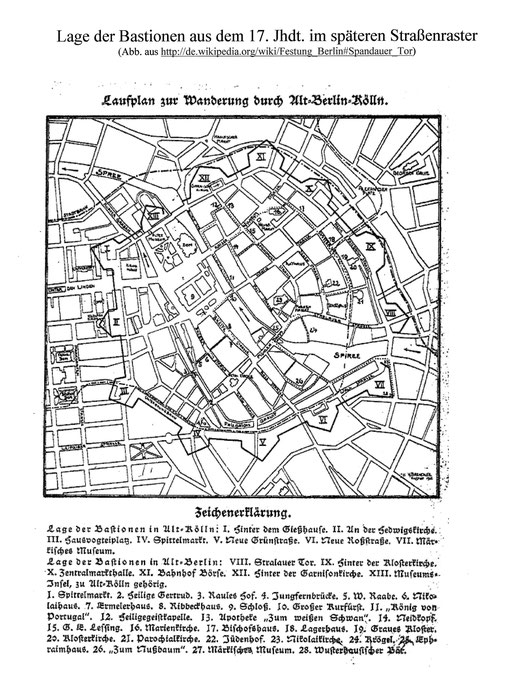

Nahe der heutigen Jüdengasse befand sich das früheste Wohngebiet jüdischer Berliner. Vermutlich schon im 13.Jhdt. hatten sich nordöstlich des Molkenmarktes einige jüdische Familien angesiedelt.

Jüdische Kaufleute gehörten vielleicht mit zu den Stadtgründern. Die Jüdenstraße könnte mit der Anlage der Stadt um 1220/30, entstanden sein. Etwa um 1230 verliehen die Askanier das Stadtrecht.

Wahrscheinlich errichteten schon frühe jüdische Einwanderer den Großen Jüdenhof an der heutigen Grunerstraße, eine mittelalterliche Wohnanlage aus mehreren Fachwerkbauten. Vermutet wurde auch die Existenz einer Synagoge und einer Mikwe, eines Ritualbandes.

Auch nach der ersten Vertreibung der Berliner Juden blieben die Bauten (außer den Ritualbauten) und der Name erhalten und wurden von christlichen deutschen Handwerkern genutzt, umgebaut und erweitert.

Der erste Hohenzollern-Kurfürst, Friedrich I., brachte 1415 aus Nürnberg zwei jüdische Ärzte in seine neue Residenz Berlin und Cölln mit. Die Kurfürsten neigten dazu, Juden zur Ansiedlung zuzulassen. Die Landstände (Vertreter des Adels, der Geistlichkeit, des Patriziats und der Zünfte) hingegen wollten die Juden, auch aus ökonomischen Gründen, vertreiben. Der Adel hatte oft Schulden bei den jüdischen Kaufleuten und Geldverleihern, die Zünfte fürchteten die Konkurrenz der jüdischen Händler. Nur der Kurfürst hatte - als Nutznießer des Judenregals - ein echtes ökonomisches Interesse an dem Verbleib der Juden in der Mark Er konnte sie als „Kammerknechte" besteuern und oft floss ein großer Teil der Profite in den kurfürstlichen Säckel. So verlangte etwa Kurfürst Albrecht Achilles (reg.1470-1486) jährlich 1000 Gulden von den jüdischen Gemeinden Brandenburgs. Auch musste z.B. die Genehmigung für einen Rabbiner gesondert gekauft werden.

Der älteste jüdische Friedhof Berlins befand sich nahe dem heutigen Alexanderplatz. 75 Grabsteine des Friedhofs blieben nach dessen Zerstörung teilweise erhalten, da sie als Baumaterial für u.a. den Palas in der Spandauer Zitadelle zu Beginn des 16. Jhdts. benutzt wurden. Die datierten Grabsteine stammen aus den Jahren 1244 bis 1474. In der Zitadelle sind nach Restaurationsarbeiten einige dieser Grabsteine wieder sichtbar gemacht worden.

Nicht-Jüdische Handwerker pflanzten im 18. Jhdt. vor dem Haus Großer Jüdenhof 9 eine Akazie, die 1938 gefällt wurde. Reste dieses Baumes sind erhalten geblieben. Von dem Großen Jüdenhof (vgl. Abb. oben) hat ansonsten den Bombenkrieg und die Abrisse der 50er Jahre nichts überlebt. Die eingeebnete Fläche neben dem Neuen Stadthaus diente bis zum Beginn des 21. Jhdts. als Parkplatz.

Zwischen 2010 und 2012 erfolgten im Auftrage des Berliner Landesdenkmalamtes auf Teilen der Fläche archäologische Untersuchungen, die allerlei Fundamente, Keramiken etc. aus dem 17./18. Jhdt. zutage förderten, aber keine jüdischen Bewohnern zuordenbare Objekte. Ganz im Gegenteil, es fanden sich in einem ehemaligen Brunnen u.a. Schweineknochen und eine Ofenkachel, auf der Martin Luther mit Doktorhut in einem weiß-blau glasierten Triumphbogen dargestellt ist (vgl. „Tagesspiegel“, 29. Juli 2013, S. 8).

Archäologen vermuten Synagogen. und Mikwe-Reste nördlich des Ausgrabungsgebietes. Im Januar 2015 war die Ausgrabungsfläche wieder zu einem Parkplatz geworden.

Wo genau die jüdische Gemeinde im mittelalterlichen Berlin lebte, ist von daher bis heute ungewiss.

Ungefähr an der Ecke Rathausstraße/Spandauer Straße befand sich einst die „Gerichtslaube“ mit dem Pranger (vgl. Abbn. unten), die auch in der Geschichte des Jüdischen Berlin eine unselige Rolle spielte.

Station 2.: Ephraimpalais (nicht auf der Karte abgebildet)

Nach Beginn des Siebenjährigen Krieges (1756-1763) beauftragte König Friedrich II. [1] den jüdischen Berliner Hofjuwelier und Münzunternehmer („Münzjuden“) Veitel Heine Ephraim (1703-1775) [2] mit der Fortführung der sächsischen Münzprägestätten im besetzten Leipzig und Dresden. Ephraim war ein Förderer der Seidenproduktion, Besitzer einer Fabrik für Gold- und Silberfäden und bedeutendster preußischer Münzunternehmer zur Zeit Friedrich II. Von 1749 bis zu seinem Tode 1775 war er der Oberlandesälteste der Berliner Judenschaft (vgl. Steiner, S. 8, a.a.O.). Sehr wahrscheinlich im Auftrage des Königs und zu Gunsten der preußischen Kriegskasse wurden dort Münzfälschungen durchgeführt. Das Besatzungsgeld hatte einen erheblichen leichteren Münzfuß und durfte deshalb auch nicht in Preußen in Umlauf gebracht werden. Die mit dem Spottnamen „Ephraimiten" (vgl. Abb. unten) belegten Münzen enthielten weit weniger Silber als vorgeschrieben. Die „Ephraimiten“ bestanden aus Kupferlegierungen, die lediglich mit einer dünnen Silberschicht belegt waren. „Außen gut, innen schlimm, außen Friedrich, innen Ephraim“, lautete ein zeitgenössischer Spottvers (mit Friedrich war der sächsische Kurfürst Friedrich August II. gemeint, dessen Porträt die Münzen zeigten). Die bewusst herbeigeführte „Münzverschlechterung“ zeigt die Ambivalenz der gesellschaftlichen Stellung reich gewordener jüdischer Unternehmer im friderizianischen Berlin: Der Ruf des Königs blieb unangetastet, während der jüdische Unternehmer das volle geschäftliche Risiko trug und gleichzeitig antijüdische Ressentiments, z. B. geschädigter kleiner Gewerbetreibender, auf sich zog.

Moses Mendelssohn verurteilte die Münzmanipulationen und lehnte eine Mitarbeit in Ephraims Bankhaus ab (vgl. Steiner, S. 15, a.a.O.).

Darüber hinaus standen Unternehmer wie Ephraim im Spannungsfeld zwischen jüdischer Tradition (Ephraim war von 1749 bis zu seinem Tode Oberlandesältester der preußischen Judenschaft und Förderer der sozialen und kulturellen Aktivitäten der Jüdischen Gemeinde Berlins) und dem Zwang zur - äußerlichen - Anpassung an die christliche Umgebungsgesellschaft. „Die Vornehmen ... gehen viel mit Christen um, nehmen gemeinschaftlich mit ihnen an unschuldigen Zerstreuungen teil, und oft sieht man es ihnen kaum an, dass sie Juden sind. Sehr viele tragen ihre Haare jetzt ebenso wie die Christen und unterscheiden sich auch in der Kleidung nicht von uns.“[3]

1762-66 ließ Ephraim durch den christlichen Architekten Friedrich Wilhelm Ditterichs (1702 – 1782; vor Einführung der Gewerbefreiheit durften Juden auch diesen Beruf nicht ausüben) ein Haus an der Ecke Poststraße und Mühlendamm umbauen. Während er privat ein Haus an der Straße Unter den Linden bewohnte und am Wilhelmplatz eine Gold- und Silbermanufaktur betrieb, wurden andere Teile der Manufaktur und das Warenlager im „Ephraim-Palais“ am Mühlendamm untergebracht. Mit seiner prachtvollen Rokoko-Fassade galt es als das schönste Privathaus Berlins.

Bei der Erweiterung des Mühlendamms im Jahr 1935 wurde das Palais abgetragen, die Fassadensteine wurden aufbewahrt, jedoch im späteren West-Berlin. Nach jahrzehntelangem Streit zwischen Ost- und West-Berliner Behörden um die Rückgabe der Steine errichtete man 1985-1987 das Ephraim-Palais unter Wiederverwendung der erhaltenen Fassadensteine in unmittelbarer Nähe des alten Standorts wieder.

Station 3.: Berliner Dom (vgl. Karte Nr. 15 )

Von 1874 bis 1890 war Adolf Stoecker (1835 -1909) Hof- und Domprediger am Berliner Dom (dem von Karl Friedrich Schinkel umgebauten Vorgängerbau des heutigen Doms). 1877 übernahm er auch die Leitung der Berliner Stadtmission. 1878 war Stoecker Mitgründer der „Christlich-Sozialen Arbeiterpartei“, die er entscheidend prägte. Neben kirchenpolitischen Zielen versuchte diese sozialkonservative Gruppierung, den wachsenden Einfluss der Sozialdemokratie auf die Arbeiterschaft zurückzudrängen. Der einflussreiche Antisemit versuchte sozusagen den Klassenkampf durch einen Rassenkampf zu ersetzen.

Nach dem völligen Scheitern dieses Versuchs (bei den Reichstagswahlen 1878 erhielten die Christlichsozialen in Berlin lediglich 1 422 Stimmen) nannte sich die bis 1918 bestehende Organisation 1881 in Christlich-Soziale Partei um. Stoecker selbst war seit 1879 als Landtags- und seit 1881 als Reichstagsabgeordneter Mitglied der deutschkonservativen Fraktionen. Er empfand sich als Begründer der antisemitischen Bewegung und setzte sich in Reden bereits um 1880 für die „Kräftigung des christlich-germanischen Geistes“ und für Gesetze gegen das „jüdische Kapital“ ein. Er bekämpfte u.a. den "jüdischen Geist' an der Börse und im Zeitungswesen. In Stoeckers antijüdischen Auslassungen spielte der Rassismus zwar noch eine untergeordnete Rolle, seine Propaganda bildete jedoch die Brücke zwischen traditionellem christlichen Antijudaismus und dem „modernen“ Antisemitismus.

Als Mitte der 1880er Jahre ein wirtschaftlicher Wiederaufschwung einsetzte, ging der Einfluss der von Stoecker initiierten antiliberalen, antisozialistischen und antisemitischen „Berliner Bewegung“ zurück. 1907 hatte die Christlichsoziale Partei reichsweit noch etwa 9 000 Mitglieder. Nach 1918 gingen ihre Reste in der neu gegründeten Deutschnationalen Volkspartei (DNVP) auf.

Am Rande des Lustgartens, vor dem Dom, befindet sich seit 1981 ein von Jürgen Raue gefertigter Gedenkstein, der an Herbert Baum und die Widerstandsaktionen der Gruppe Baum erinnert.

Herbert Baum (1912 - 11. Juni 1942 in Berlin) war ein deutsch-jüdischer Widerstandskämpfer und Kommunist. Der Freundeskreis um ihn, heute oft „Gruppe Herbert Baum“ genannt, umfasste zeitweise mehr als 100 Antifaschisten, v.a. Jugendliche. Nach außen verbreiteten sie Flugblätter und unterstützen Juden, die deportiert werden sollten.

Bekannt wurde die Gruppe besonders durch ihren Brandanschlag auf die nationalsozialistische Propagandaausstellung „Das Sowjetparadies“ im Mai/Juni 1942 in Pavillons im Lustgarten. Gezeigt wurden u.a. Beutestücke aus der Sowjetunion und ein Nachbau eines angeblichen weißrussischen Dorfes. Die Ausstellung sollte den Krieg rechtfertigen und den (erschütterten) Durchhaltewillen stärken.

Der Brandanschlag vom 18. Mai hatte nur geringen Sachschaden, jedoch wurden viele Mitglieder der Gruppe Baum verhaftet, vermutlich gab es Denunzianten in der Gruppe.

1942/1943 wurden mindestens 28 Mitglieder der Gruppe hingerichtet. Herbert Baum starb im Gefängnis. Bis heute ist umstritten, ob er an den Folgen von Folter oder durch Suizid starb. Zudem wurden 50 weitere Mitglieder der Gruppe zu langjährigen Haftstrafen verurteilt.

Schon am 17. Mai 1942 klebte eine Gruppe um Harro Schulze-Boysen („Rote Kapelle“) ca. 1000 Zettel mit der ironischen Aufschrift „Ständige Ausstellung / Das NAZI-PARADIES / Krieg Hunger Lüge Gestapo / Wie lange noch?“ in Teilen Berlins Eine Reihe von Angehörigen dieser Widerstandsgruppe bezahlten für diese Aktion mit ihrem Leben.

Der Gedenkstein im Lustgarten, der an den Anschlag der Gruppe Baum erinnert, trug 1981 folgenden Spruch:

„Unvergessen die mutigen Taten und die Standhaftigkeit der von dem Jungkommunisten Herbert Baum geleiteten antifaschistischen Widerstandsgruppe. – Für immer in Freundschaft mit der Sowjetunion verbunden.“

Dieser Text wurde im Jahre 2000 verändert, der Schlusssatz von der Freundschaft mit der Sowjetunion, wurde durch bedruckte Glasplatten mit historischen Informationen zur Gruppe Baum überdeckt. Sie schließen nun mit den Worten: „So dokumentiert dieser Gedenkstein heute die mutige Widerstandsaktion des Jahres 1942, das Geschichtsverständnis 1981 und unser andauerndes Gedenken an den Widerstand gegen das NS-Regime.“

Herbert Baum wurde auf dem Jüdischen Friedhof in Weißensee (in der Ehrenreihe im Feld A1-G1beerdigt ), eine Berliner Ehrengrabstätte. Die auf das Hauptportal des Friedhofs führende Straße heißt seit 1951 Herbert-Baum-Straße.

Station 4: Spandauer Straße (vgl. Karte südwestlich von Nr. 9)

Seit 1762 wohnte bis zu seinem Tode Moses Mendelssohn (1729 - 1786) zur Miete in dem Haus Spandauer Straße 68 [4] (vergleiche Bild im Märkischen Museum).

Im Jahre 1743 war der junge Moses Mendelssohn nach Berlin gekommen; auch er musste beim Betreten Berlins den „Judenzoll" bezahlen. Darüber hinaus musste er - aus Dessau kommend - um Berlin herumlaufen, da Juden nur am Rosenthaler Tor (am heutigen Rosenthaler Platz, vgl. Karte Nr. 13) die Stadt betreten dürfen.

Praktisch war der junge Moses Mendelssohn sieben Jahre lang ein illegaler Einwanderer, der immer in Gefahr war, ausgewiesen zu werden, „… ohne Rechtsschutz, jederzeit, ohne Vorankündigung und Begründung“ (Geier, S. 175, a.a.O.).

Der vierzehnjährige Moses Mendelssohn war fast mittellos, immer hungrig, jedoch voller enormem Lerneifer und Wissensdrang. Eigentlich kam er nach Berlin um von dem von ihm hochverehrten, Rabbiners David Hirschel Fraenkel (1707-1762) weiter zu lernen. Dieser wurde erst kurz vorher aus Dessau als Oberland- und Stadtrabbiner nach Berlin berufen. Fraenkel fand für seinen Schüler eine erste Unterkunft; er besorgte für ihn auch Freitische und, bezahlte ihn für Abschriften seiner Arbeiten. So verschaffte Fraenkel ihm einen bescheidenen Erwerb. Mit Hilfe seiner geringen Ersparnisse kaufte sich Mendelssohn Bücher, auch um – insgeheim - Deutsch zu lernen. Denn seine Muttersprache war Westjiddisch.

Das Deutsch-Lernen war damals seitens der sich abkapselnden jüdischen Gemeinde verpönt, das Lesen von deutschen Büchern verboten, ganz unabhängig von deren Inhalt. Überliefert ist die Bestrafung des jungen Juden Bleichröder (des Großvaters von Bismarcks Bankier). Moses Mendelssohn unterrichtete ihn 1746 „… Lesen und Schreiben urteilte oft mit mir sein kümmerliches Brot. Aus Dankbarkeit zeigte ich mich ihm durch kleine Dienstleistungen erkenntlich, und so schickte er mich unter anderem irgendwohin, um ein deutsches Buch zu holen. Mit diesem Buch in der Hand begegnete mir ein jüdischer Armenvorsteher, der mich mit den Worten anfuhr: ‚Was hast du da? Wohl gar ein deutsches Buch!‘ Sogleich riss er es mir aus der Hand und schleppte mich zum Vogt, dem er den Befehl erteilte, mich aus der Stadt zu weisen“ (Bleichröder, zit. n. Knobloch, 1985, S. 56/57, a.a.O.). Tatsächlich musste der junge Jude unwiderruflich zur Strafe Berlin verlassen.

Moses fand für sich zudem Lehrer für Latein, neue Sprachen, Mathematik, Logik, Literatur und Philosophie, und er las und las: Moses Ban Maimon (Maimonides), John Locke, Lord Shaftesbury, Leibniz, Christian Wolff, die französischen Aufklärer.

In Lockes (lateinischer) „Epistola de tolerantia“ lernte Mendelssohn die Forderung nach einer Toleranzpflicht christlicher Obrigkeiten kennen: „Wenn wir den Juden als erhoben, Privathäuser und Wohnsitze unter uns haben, warum sollten wir ihnen nicht erlauben, Synagogen zu haben? Ist ihre Lehrer falscher, ihr Gottesdienst abscheulicher, oder ist der bürgerliche Friede mehr bedroht durch ihre Versammlung in der Öffentlichkeit als in ihren Privathäusern?“ (Locke, S. 59, a.a.O.).

Moses Mendelssohn arbeitete dann als Hauslehrer, später als Prokurist und Teilhaber bei einem jüdischen Seidenwarenfabrikanten in Berlin. Freundschaften verbanden ihn mit dem Buchhändler Nicolai und mit Lessing (der ihm im "Nathan" ein Denkmal setzte).

Mendelssohns „Philosophische Gespräche" erschienen 1755, es folgten u.a. seine "Briefe über die Empfindungen" und durch „Phädon" (oder "Über die Unsterblichkeit der Seele", 1767) wurde er berühmt. Seine damals sehr einflussreichen philosophischen Schriften sind heute überwiegend vergessen.

1780 – 83 wurde die Thora - Übersetzung von Moses Mendelssohn veröffentlicht Er übersetzte die hebräische Thora (das Alte Testament der Christen) ins Deutsche; er schrieb den deutschen Text noch in hebräischen Buchstaben, um ihn für seine Glaubensgenossen lesbar zu machen.

Nach Moses Mendelssohns Tod 1786 erwarb seine Frau das Haus. 1795 eröffnete Joseph Mendelssohn [5] in dem Haus sein Bankgeschäft.

Für den protestantischen Pfarrer Johann Caspar Lavater muss Mendelssohn ein großes Rätsel, ja ein existentielles Problem gewesen sein. Lavater muss fest überzeugt gewesen sein, dass jeder gebildete Mensch, von allein, durch Einsicht zu der überlegenen Glaubenswahrheit des Christentums finden müsse. Und nur der Christ könne ein wahrer, ganzer Mensch sein, das war (vermutlich) Lavaters Überzeugung. Mendelssohn aber war Jude, hielt an den religiösen Bräuchen seiner Väter fest, und brachte seine religiösen Vorstellungen in Einklang mit der Philosophie der Aufklärung, - für Lavater ein innerer Widerspruch. Deshalb wurde Mendelssohn von Lavater 1770 öffentlich aufgefordert, entweder in aller Form das Christentum zu widerlegen oder selber Christ zu werden.

Die darauf folgende öffentliche Auseinandersetzung zwischen Mendelssohn und Lavater, der „Lavater-Streit“, war für Mendelssohn heikel. Denn die Juden lebten – keineswegs nur in Preußen - knapp geduldet in einer dominierenden christlichen Gesellschaft und Mendelssohn wurde als Sprecher der jüdischen Minderheit betrachtet. Um das Gefühl einer Provokation zu vermeiden, war die Antwort von Mendelssohn war diplomatisch und klar. Er sei und bleibe von seiner Religion genauso überzeugt wie Lavater von der seinen. Mendelssohn, ergänzte, dass das Bestreben, Andersgläubige zu bekehren, dem Geist des Judentums fremd sei.

Bekanntlich setzte Lessing Mendelssohn Im Drama „Nathan der Weise“ ein literarisches Denkmal, auch Nathan ist Kaufmann und ein Weiser, ein aufgeklärter, aber bei seiner Religion bleibender Mensch, der jedoch die Wahrheit anderer Religionen akzeptiert. Auch Lessings Nathan misst die Religion an ihrem toleranten und friedlichen Verhalten. „Alle, die das Drama lasen oder wenig später auf der Bühne sahen, wussten, dass diese vorbildliche Gestalt, die Vernunft, Barmherzigkeit, Toleranz und Liebe verkörperte, den berühmten jüdischen Philosophen aus Berlin darstellte“ (Feiner, S. 119, a.a.O.).

Vielfach nehmen Literaturhistoriker an, dass Lavater im „Nathan der Weise“ in Daja dargestellt wird. Daja, die Gesellschafterin von Nathans angenommener Tochter Recha, ist Christin. Ihr Glaubenseifer, ihr Wunderglauben und ihre Bekehrungsversuche lassen sie als Verkörperung des Bildes zu erkennen, das Lessing von Lavater in der Streit mit Mendelssohn bekommen hatte.

Lessingurteilte 1770 über Lavater: „Lavater ist ein Schwärmer, als nur einer des Tollhauses wert gewesen“ (Lessing zit. n. Knobloch, 1985, S. 207, a.a.O.).

Das Haus Mendelssohns wird, wie große Teile der Mitte Berlins, von den Bomben des 2. Weltkriegs zerstört. Um den ungefähren Standort des Hauses heute zu erahnen, liest man bei Heinz Knobloch: “Wie dem auch sei, wir stehen auf historischem Boden, wenn wir an der Ecke Spandauer Straße auf grünes Licht warten. Im Rücken den Fernsehturm, vor den Augen den Palast der Republik” (Knobloch, 1985, a.a.O.).

Auf dem früheren Grundstück Spandauer Straße 68 soll nach Plänen des israelischen Künstlers Micha Ullman ein Denkmal für den Philosophen Moses Mendelssohn entstehen

Station 5: Ehem. Neuer Markt (vgl. Karte Nr. 9)

Aufgrund einer (angeblichen) Hostienschändung werden nach Folter und Prozess 39 märkische Juden (darunter ein Rabbiner) zum Tode verurteilt und am 19. Juli 1510 auf dem Neuen Markt in Berlin (vor der Marienkirche, vgl. Karte Nr. 9) verbrannt. Alle weiteren Berliner und märkischen Juden werden ausgewiesen.

Philipp Melanchthon enthüllte hingegen auf dem Frankfurter Ständetag 1539 die Unschuld der in Berlin verbrannten Juden.

Im Jahre 1543 berief der brandenburgische Kurfürst Joachim II. (1535 -1571) Michael von Derenberg, einen bereits berühmten jüdischen Händler, als "Hoffaktor“ [6] nach Berlin. Er wohnte in einem Haus in der Klosterstraße (vgl. Karte Nr. 10) in Berlin und blieb bis zu seinem Tod (durch einen geheimnisvollen Unfall) ein Vertrauter des Kurfürsten.

Joachim II. ernennt 1556 Lippold, einen Prager Juden, zum "Obersten aller märkischen Juden", zum kurfürstlichen „Schatullenverwalter' und zum brandenburgischen Münzmeister: ein Vertrauter des Kurfürsten und auch ein politisch sehr einflussreicher Mann.

Nach dem plötzlichen Tod des Kurfürsten im Köpenicker Schloss werden am 2./3. Januar 1571 alle Günstlinge, Mätressen und auch Lippold von dem neuen Kurfürsten Johann Georg verhaftet. In Berlin kommt es zu Pogromen, jüdische Häuser werden geplündert, die Synagoge zerstört. In einer langen Untersuchung stellt sich heraus, dass Lippold ein gewissenhafter ehrlicher und treuer Mitarbeiter Joachims gewesen war: der Kurfürst schuldete ihm sogar noch Geld.

Nun wird Lippold Zauberei vorgeworfen: er wird gefoltert und gesteht schließlich alles, was seine Gegner hören wollen: er habe den Kurfürsten bestohlen und vergiftet. Lippold wird zum Tode verurteilt. Auf dem Neuen Markt zu Berlin (vgl. Karte Nr. 9) wird er 1573 zehnmal mit glühenden Zangen gerissen, dann gerädert und gevierteilt (ein klarer Justizmord!). Darüber hinaus ordnet der Kurfürst die Vertreibung aller Juden aus der Mark Brandenburg an. Für die Ausweisung mussten die Juden noch Geld bezahlen, so genannte „Abzugsgelder". In der Folge waren die Mark und Berlin "judenfrei".

Neben der Marienkirche befindet sich ein unter Denkmalschutz stehendes Lutherdenkmal des Bildhauer Robert Toberentz, das 1895 auf dem Neuen Markt feierlich eingeweiht wurde. Ursprünglich zeigt das Denkmal auch noch eine Reihe von Begleitfiguren, die aber im 2. Weltkrieg eingeschmolzen wurden. Erst im Oktober 1989, anlässlich des 450. Jahrestages der Einführung der Reformation in der Mark Brandenburg, wurde die erhalten gebliebene Luther-Figur nördlich der Kirche, nahe dem Ursprungsort wieder aufgestellt.

Bislang gibt es keine kritische Kommentierung des Denkmals wegen der verhängnisvollen Rolle, die der Reformator durch seine antijudaistischen Schriften spielte.

Das Lutherdenkmal soll im „Reformationsjahr 2017“ an seinen prominenteren alten Standort auf dem Neuen Markt vor der Kirche zurückkehren.

Station 6.: Heidereutergasse – Rosenstraße (vgl. Karte Nr. 12)

In der Regierungszeit des Kurfürsten Friedrich Wilhelm I. (des „Großen Kurfürsten“, 1640 - 88) lebte anfangs nur ein „Hofjude", Israel Aaron, in Berlin - Cölln: seine Aufgabe war der Import von den Waren und Geräten für Armee und Hof, die nicht in Brandenburg hergestellt wurden. Am 26. Januar 1665 erließ des "Große Kurfürst" einen erneuter Schutzbrief für Israel Aaron: es wird darin betont, dass er Freizügigkeit genieße und nur der kurfürstlichen Jurisdiktion unterstehe.

Am 19. Mai 1671 erließ Kurfürst Friedrich Wilhelm I. ein Edikt, nach dem sich fünfzig jüdische Familien aus Wien (wo sie vertrieben worden waren) für 20 Jahre in Berlin niederlassen durften. Ihre Ansiedlung sollte im Rahmen der merkantilistischen Politik Handel und Wandel in Berlin fördern. Die Familien wohnten anfangs im alten Judenhof an der Königsstraße, in der Nähe der heutigen Jüdenstraße (vgl. Karte Nr. 11). Die jüdischen Einwanderer aus Wien beschäftigten sich u.a. mit dem Kopieren der abgelegten Kleider und Uniformen des Hofes. Aus dieser Wurzel entwickelten sich die ersten Konfektionshäuser um den Hausvogteiplatz, die bis 1933 berühmt waren.

Am 12. September 1671 wurde ein kurfürstliches Privilegiums an Israel Aaron und seine Familie erteilt: er erhält das Recht in Berlin, Cölln oder Friedrichswerder ein Haus zu kaufen und wird von der Einquartierung befreit. Er und seine Familie werden von der Zahlung des "Leibzolls" [7] befreit, müssen aber ein Schutzgeld von jährlich 8 Reichsthalern zahlen.

Am jüdischen Neujahrstag 1714 wird eine erste neue Synagoge der Berliner jüdischen Gemeinde in Anwesenheit von Königin Sophie Dorothea und preußischer Minister [8] eröffnet: in der Heidereutergasse; die einst die Spandauer Straße mit der Rosenstraße verband (im 2. Weltkrieg wurde diese Synagoge von Bomben zerstört; später wurde dort ein Parkplatz angelegt, heute befindet sich dort eine Grünanlage; vgl. Karte Nr. 12). Die Synagoge – ein schlichter Saalbau – durfte nicht höher sein als die Bürgerhäuser, weshalb der Hauptraum unter das Straßenniveau gelegt wurde und so höher war.

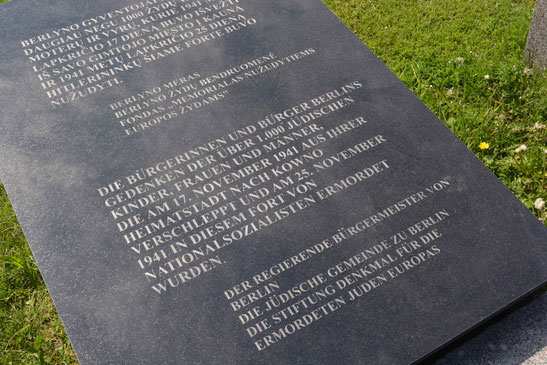

Nach der sog. „Fabrikaktion" am 27./28. Februar 1943 (bei der mehr als 7000 jüdische Zwangsarbeiter aus der Rüstungsindustrie direkt nach Auschwitz deportiert wurden) brachte die Gestapo alle nach faschistischer Terminologie „arisch versippten" jüdischen Berliner in das Verwaltungsgebäude der Jüdischen Gemeinde in der Rosenstraße (später bombardiert und zerstört, vgl. Karte Nr. 12). Es handelte sich um ca. 1500 Männer, Frauen und Kinder. Daraufhin demonstrieren täglich eine Woche lang mehrere hundert Ehefrauen und Freunde mit Sprechchören vor dem Gebäude. Eine ähnliche Aktion wurde auch vor dem Altersheim in der Großen Hamburger Straße durchgeführt. Eine Delegation wurde zur Gestapo-Leistelle in der Burgstraße 26 (vgl. Karte Nr. 17), wo sich auch das „Berliner Judenreferat“ befand. Schließlich erreichten die Protestierenden am 6. März 1943 die Freilassung ihrer Angehörigen. Diese Demonstrationen waren die einzige öffentliche kollektive gewaltlose Protestaktion gegen die Deportationen, die jemals im faschistischen Deutschland stattfanden.

Jahrzehntelang blieb die Aktion der Frauen von der Rosenstraße weitgehend unbeachtet. Erst in den achtziger Jahren informierte eine Ausstellung von Studenten der HUB über die Protestaktionen (vgl. die vor Ort befindlichen Litfaßsäulen).

Anfang der 90er Jahre schuf die Berliner Bildhauerin, Jüdin und Kommunistin Ingeborg Hunzinger (1915 – 2009) ihr Skulpturen–Ensemble „Block der Frauen“ mit Figurengruppen, Symbolen und szenischen Darstellungen, das in der Grünanlage [9] der Rosenstraße zum Gedenken an die erfolgreichen Proteste 1995 aufgestellt wurde.

Station 7.: Hackescher Markt (vgl. Karte Nr. 1)

Am 9./10. November 1938, bei dem staatlich organisiertem Pogrom (euphemistisch "Reichskristallnacht" genannt) wurden über 3 700 jüdische Geschäfte wurden von SA-Angehörigen und anderen Nazis zerstört und z.T. geplündert, 10 000 jüdische Deutsche wurden festgenommen und ins KZ Sachsenhausen gebracht. Zahlreiche jüdische Deutsche wurden bei den Pogromen ermordet. Gegen die Pogrome gab es durch die Berliner Bevölkerung keinen nennenswerten Widerstand oder offen artikulierten Unmut.

Neun Berliner Synagogen standen in der Nacht in Flammen, wurden total zerstört. Auch in der Neuen Synagoge in der Oranienburgerstraße in Mitte loderte im Trausaal bereits das Feuer, gelegt von einer Gruppe von SA-Männern, z.T. in „Räuberzivil“.

Der „beherzte Reviervorsteher“ Polizeioberleutnant Wilhelm Krützfeld (1880 -1953, Abb. s.o.) [10] vom Polizeirevier 16 am Hackeschen Markt 1 war seit April 1937 Leiter der Polizeiwache 16 an der Ecke Rosenthaler Straße / An der Spandauer Brücke [11]. Telefonisch erhielt er gegen 0.30 Uhr die Nachricht von der Brandstiftung. Krützfeld bewies in der Nacht zum 10. November 1938 lebensgefährliche Zivilcourage und stellte sich mit weiteren Beamten seines Reviers den Brandstiftern entgegen, obwohl er wusste, dass es sich um einen staatlich gelenkten und erwünschten Pogrom handelte. Sie vertrieben die Brandstifter und verhinderten die Zerstörung der Neuen Synagoge in der Oranienburger Straße. Die Brandverhinderung am 10. November rekonstruierte Heinz Knobloch wie folgt: „SA-Leute waren

eingedrungen und hatten Feuer gelegt. Doch nicht lange, da erschien der Vorsteher des zuständigen Polizeireviers mit ein paar Mann am Tatort und verjagte die Brandstifter. Mit vorgehaltener Pistole und einem Aktendeckel, in dem sich ein Schriftstück befand, das den bedeutenden Kunst- und Kulturwert des Gebäudes unter polizeilichen Schutz stellte. Gleichzeitig beorderte der Polizeioffizier die Feuerwehr zur Brandstelle. Die kam auch und löschte, was ebenfalls bemerkenswert war angesichts der Situation im Deutschen Reich. Die meisten Feuerwehren standen untätig wie befohlen oder griffen nur ein, wenn die Flammen auf die nichtjüdische Nachbarschaft überzuschlagen drohten.” (Knobloch, 1993, a.a.O., S.7).

Die Synagoge blieb erhalten, nach Aufräumungsarbeiten fanden bereits im Frühjahr 1939 in der Neuen Synagoge wieder Gottesdienste statt.

Wilhelm Krützfeld wurde weder verhaftet oder entlassen. Er wurde am Tage darauf durch den damaligen Polizeipräsidenten Wolf-Heinrich Graf von Helldorff (1896 – 15. August 1944, hingerichtet in Plötzensee) verbal gemaßregelt, obwohl für ähnliche Taten damals durchaus scharfe Sanktionen üblich waren. Artur Krützfeld, der jüngste Sohn Wilhelms, erinnerte sich, dass der Polizeipräsident seinem Vater vorwarf, durch sein Handeln den „gesunden Volkswillen zu unterdrücken“.

Bekannt wurde später, dass Krützfeld auch darüber hinaus in dem Revierbereich 16 wohnenden Juden behilflich war. Er und einige andere Polizisten des Reviers warnten mehrfach Juden vor ihrer Verhaftung. Der Leiter der Meldestelle, Willi Steuck, und der Polizist Otto Bellgardt stempelten gefälschte Ausweise und warnten vor geplanten Deportationen. Auch Otto Weidt kannte Polizisten des Reviers und wurde vor Razzien gegen Juden gewarnt.

Zur Strafe (??) wurde Krützfeld später das Revier 16 entzogen. Ab 1940 wurde als „Springer" Krützfeld in andere Reviere versetzt. Am 1. November 1943 ging er nach 36 Jahren Polizeidienst auf eigenen Wunsch „aus gesundheitlichen Gründen“ in den Ruhestand.

Im Jahre 1945 trat Wilhelm Krützfeld bei dem Neuaufbau der Polizei wieder in den Polizeidienst ein. Bis zum Juni 1947 leitete er die Inspektion Mitte im sowjetischen Sektor Berlins.

Dass man heute überhaupt von Wilhelm Krützfeld weiß, ist dem Journalisten und Schriftsteller Heinz Knobloch zu verdanken. Der jüngste Sohn Wilhelms, Artur Krützfeld, hatte 1985 Knobloch per Anruf auf die Spur seines Vaters gebracht. Knobloch stellte damals Nachforschungen über den unbekannten mutigen Polizisten an und setzte ihm erst in der „Wochenpost“ und dann in seinem Buch „Der beherzte Reviervorsteher“ (a.a.O.) ein Denkmal.

Mit einer Sonderausstellung in der Polizeihistorischen Sammlung am Platz der Luftbrücke wurde 1995 Revieroberleutnant Wilhelm Krützfeld geehrt.

Die Autoren von Wikipedia urteilten meinten zu Wilhelm Krützfeld: „Er war weder ein Verfolgter des Naziregimes noch ein Widerstandskämpfer, er war weder Sozialdemokrat noch Kommunist, er war weder ein klassischer Held noch ein Märtyrer. Vielleicht macht ihn gerade das so bedeutend. Wilhelm Krützfeld war, das zeigen Zeitzeugen und Indizien deutlich, ein (preußischer) Polizeibeamter, der sich dem Staate als einem Ordnungssystem zur Mehrung von Toleranz und menschlichem Wohlergehen verpflichtet fühlte. Ein Mann mit gesundem Menschenverstand und Zivilcourage, der es durch „großen Fleiß und Pflichttreue“ vom Polizeiobermeister zum „Schutzpolizeiinspektor im Revierdienst“ (später „Revier-Oberleutnant“) und Reviervorsteher brachte.“ (vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Kr%C3%BCtzfeld).

Warum war der öffentliche Widerstand von Wilhelm Krützfeld gegen die Pogrome vielleicht der einzige verbürgte Fall? Vermutlich nicht aus antisemitischem Hass und auch nicht nur wegen der Hoffnung auf Plünderungen und Beute. Der ostdeutsche Historiker Kurt Pätzold (* 1930) verwies darauf, dass Pogrome auch die Wirkung haben, sich psychisch „abzuhärten“ gegen das, was anderen angetan wurde, Empathie abzubauen. Die Brutalität der kommenden Kriege sollte vorweggenommen, eingeübt werden, nicht notwendig durch Mitmachen, aber durch duldendes Zu- und Wegschauen, durch Hinnahme in einer angst-lustvollen Unterwerfung (vgl. „Junge Welt“ 8.11.2008).

Station 8.: Ehemalige Blindenwerkstatt Otto Weidt (Rosenthaler Straße 39, vgl. Karte westlich von Nr. 4)

Otto Weidt (1883 – 1947) war ein pazifistischer Kleinunternehmer, der im 2. Weltkrieg seine betrieblichen und privaten Möglichkeiten unter Lebensgefahr zur Rettung von Juden benutzte.

Der Betrieb stellte Bürsten und Besen her, da er u.a. für die Wehrmacht arbeitete, galt er als „wehrwichtig“. Die meisten der ca. 30 Arbeiter, die Weidt beschäftigte, waren blinde oder taubstumme Juden, die seit 1941 zur Zwangsarbeit verpflichtet waren. U.a. waren auch Alice Licht und die Schriftstellerin Inge Deutschkron in der Werkstatt von Otto Weidt beschäftigt. In ihrem Buch „Ich trug den gelben Stern“ berichtete sie von dieser Zeit. Inge Deutschkron die von 1941 bis 1943 als Sekretärin in der Blindenwerkstatt arbeitete, überlebte v.a. durch Scheinidentitäten, die ihr Weidt verschaffte. Nur durch die Hilfe von insgesamt 20 mutigen Berlinern, die ihr halfen und sie versteckten, konnte sie überleben (vgl. „Tagesspiegel“, 11. Dezember 2006).

Die Werkstatt Otto Weidts war für eine Reihe von jüdischen Berlinern der letzte Zufluchtsort vor der Deportation. Weidt versorgte „seine“ Arbeiter mit zusätzlichen Lebensmitteln, die er auf dem schwarzen Markt erwarb. Um Juden zu retten, bestach Otto Weidt Gestapo-Mitarbeiter und -Spitzel, besorgte falsche Papiere und organisierte illegale Verstecke.

Weidt selbst ging im Februar 1942 zum Deportationssammellager in der Großen Hamburger Straße, um „seine Arbeiter“ zurückzuholen. Zeugen sahen, wie er die Blinden (und Taubstummen) aus der Großen Hamburger über die Oranienburger in die Rosenthaler Straße zurückführte. Er an der Spitze, hinter ihm seine jüdischen Arbeiter, einer den anderen stützend, noch in der Arbeitskleidung mit dem „Judenstern“ an der Lederschürze, in der sie geholt worden waren (vgl. Tagesspiegel, 11. Dezember 2006).

Weidt versuchte, das Leben der Familie Chaim Horn zu retten. Vater und Sohn arbeiteten in seiner Werkstatt. Als die Familie die Aufforderung zur Deportation („Abwanderung“) erhalten hatte, baten sie Otto Weidt, er möge sie verstecken. Weidt versteckte die in dem letzten Raum der Blindenwerkstatt, einer etwa 10 m2, fensterlose Abstellkammer für die vierköpfige Familie. Das Versteck tarnte ein vor die Tür geschobener Schrank. Schob man im Schrank die Kleidung beiseite, konnte die Rückwand des Schrankes entfernt werden. Für acht Monate, vom Februar 1943 bis zum 5. Oktober 1943 lebten die Horns im Versteck. Beide Verstecke, das der Horns und das der Lichts, wurden durch einen jüdischen Spitzel (einem „Greifer“) verraten, den Vater Horn kannte und auf der Straße bei einem Spaziergang traf. Familie Horn wurde nach Auschwitz deportiertund ermordet- Wer die Verstecke verriet, ist bis heute unklar geblieben..

Nach diesem Vorfall wurde auch Otto Weidt verhaftet, rettete sich jedoch (mit Glück und Bestechungen) mit der Behauptung, er habe von den Verstecken der Familien Horn und Licht nichts gewusst, denn er sei selber stark sehbehindert.

In der israelischen Gedenkstätte Yad Vashem wurde Otto Weidt 1971 als einer der „Gerechten unter den Völkern“ registriert.

Die Berliner Kulturwissenschaftlerin und Schriftstellerin Regina Scheer (a.a.O.) veröffentliche als Erste in der DDR 1984 einen Artikel über die Blindenwerkstatt.

Durch den Senat von Berlin wurde 1994 das Grab Otto Weidts in Zehlendorf, Onkel – Tom – Straße, zum Ehrengrab erklärt. Ebenfalls seit 1994 befindet sich am Hofeingang eine Gedenktafel für Otto Weidt.

Seit 1998 / 99 befindet sich in den Räumen der ehemaligen Werkstatt die Ausstellung „Blindes Vertrauen – Versteckt am Hackeschen Markt 1941 – 43“. Sie wurde von StudentInnen des Studiengangs Museumskunde der Fachhochschule für Technik und Wirtschaft (FHTW) Berlin erarbeitet. Auch das ehemalige Versteck der Familie Horn ist für Besucher zugänglich gemacht worden.

Heute ist die Werkstatt eine Dependance der Stiftung Jüdisches Museum Berlin. Im Vorderhaus befindet sich die Gedenkstätte „Stille Helden“.

Inge Deutschkron berichtete auch über die unglaubliche Rettungsgeschichte von Alice Licht (1916 - 1987), die in der Blindenwerkstatt Otto Weidts Sekretärin war, und die er liebte. Für Alice und ihre Eltern mietete er 1943 einen Lagerraum in der Neanderstraße (heute: Heinrich-Heine-Straße) in Mitte; hinter dort gelagerten Besen und Bürsten konnten die drei Personen versteckt leben, bis auch ihr Versteck verraten wurde. Alice und ihre Eltern wurden am 15. November 1943 gemeinsam mit 41 weiteren Berliner Juden mit dem „98. Alterstransport“ nach Theresienstadt (s.o. vgl. http://www.statistik-des-holocaust.de/AT98-1.jpg) deportiert, wohin Otto Weidt regelmäßig Lebensmittelpakete sandte.

Am 16. Mai 1944 schrieb Alice unterwegs im Transport von Theresienstadt ins Vernichtungslager Birkenau bei Auschwitz eine unfrankierte Ansichtskarte mit dem Foto des Berghofs, Hitlers Sitz in den bayerischen Alpen.

Adressiert war die Postkarte an die Blindenwerkstatt. Sie warf die Karte mit dem Hinweis - „Finder wird gebeten Karte in Briefkasten zu stecken. Vielen Dank!“- .aus dem Zug. Als ordentliche Deutsche versprach sie der Post, dass der Empfänger das Strafporto bezahlen werde (vgl. „Spiegel“, 42/2000). Alices Eltern wurden in Auschwitz ermordet, sie selbst kam nach Christianstadt (heute: Krzystkowice, am Westufer des Bober), in ein Nebenlager des KZ Groß-Rosen.

Ein unbekannt gebliebener Finder aber steckte die Postkarte tatsächlich in einen Briefkasten, sie erreichte ihren Empfänger in der Blindenwerkstatt. Weidt wusste, dass Alice im Frühjahr 1944 tödlich bedroht war. Um sie zu retten, griff er zu einem Vorwand. Am 9. Juni 1944 schrieb er an die Verwaltung des KZs Auschwitz, betonte seine Verdienste als Lieferant von Qualitätswaren für Arbeitslager und die Berliner Gestapo und bat darum, „Offerten in unseren Waren zu machen".

Die listige Offerte hatte Erfolg, die SS gewährte Weidt die Erlaubnis, die Waren aus seiner Produktion persönlich in Auschwitz vorzuführen. Rasch fand Weidt in Auschwitz heraus, das Alice Licht mittlerweile nach Christianstadt verlegt worden war. In Christianstadt gelang es Weidt über einen polnischen Zivilarbeiter zu Alice Kontakt aufzunehmen. Brieflich informierte er sie, dass er ein Zimmer in der Stadt angemietet habe. Weidt zahlte mehrere Mieten im Voraus und hinterlegte in dem Zimmer Geld und Kleidung für Alice.

Als im Januar 1945 wurde das KZ Groß-Rosen durch die SS evakuiert wurde, gelang Alice Licht die Flucht nach Berlin. Die Befreiung Berlins erlebte Alice in der Wohnung der Weidts in Berlin Zehlendorf.

Später emigrierte Alice Licht in die USA und nach Israel.

Station 9.: Große Hamburger Straße („Toleranzstraße“, vgl. Karte Nr. 2- 5)

Im Jahre 1672 erfolgte der Ankauf des Geländes in der Großen Hamburger Straße, wo der Jüdische Friedhof (vgl. Karte Nr. 3) eingerichtet wird; er wird bis 1827 benutzt. Auf dem nur ca. 0,59 ha großen Gelände wurden in den ca.150 Jahren etwa 12 000 Menschen beerdigt, u.a. auch Moses Mendelssohn und Veitel Heine Ephraim.

Die Jüdische Gemeinde tritt im Jahre 1712 einen Teil ihres Begräbnisplatzes zum Bau der Sophienkirche und des (christlichen) Sophienfriedhofs ab. Die „Kirchgasse“, der später Sophienstraße genannte Straßenzug, diente als „Zubringer“ zur Sophienkirche. Auf dem Friedhof der Sophienkirche liegen u.a. die Gräber des bedeutenden Historikers Leopold von Ranke (1795 -1886), des Maurermeisters und Komponisten Karl Friedrich Zelter [12] und der Dichterin Anna Louisa Karsch ( „die Karschin“, 1722 - 1791) .

1778 eröffnet die von David Friedländer und Isaac Itzig gegründete "Jüdische Freyschule": erstmals wird Unterricht in deutscher Sprache erteilt. Aus ihr entwickelt sich später die jüdische Knabenschule (heute mit einer Gedenktafel für Moses Mendelsohn; vgl. Karte Nr. 5)

Das erste Altersheim der jüdischen Gemeinde wird 1844 in der Großen Hamburger Straße (vgl. Karte, Nr. 2) errichtet; der benachbarte ehemalige Jüdische Friedhof wird als Park benutzt.

In dem ehemaligen jüdischen Altersheim in der Großen Hamburger Straße richtet 1942 die Gestapo eines der berüchtigten Sammellager ein, in denen zehntausende jüdischer Deutscher zur Deportation zusammen getrieben wurden. Heinrich Stahl, der frühere Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde zu Berlin, wird nach Theresienstadt deportiert, wo er schon nach 5 Monaten den Haftbedingungen erlag.

Auf dem ehemaligen – von den Nazis zerstörten - jüdischen Friedhof in der Großen Hamburger Straße werden im April / Mai 1945 zahlreiche Soldaten und Zivilisten in Massengräbern beerdigt (vgl. Gedenktafel), um Seuchen vorzubeugen: dieser jüdische Friedhof ist daher einer der wenigen, auf dem auch Nicht–Juden beerdigt wurden.

Das Grab von Moses Mendelsohn (vgl. Karte Nr. 4)auf dem Friedhof wurde wiederhergestellt.

Zur Erinnerung an das Altersheim und die Deportationen von ca. 55 000 Berliner Juden wurde 1985 am Eingang zum Friedhof eine Figurengruppe nach Entwürfen von Will Lammert (+ 1957) aufgestellt.

Gegenüber der Schule, in der Baulücke des Hauses Nr. 15/16 entstand 1990 die Installation „The Missing House“: Der Künstler Christian Boltanski brachte an den übrig gebliebenen Brandwänden Tafeln an, die die Namen, Daten, Berufe der ehemaligen Bewohner der Hauses angeben. Allein von den Namen her wird deutlich, wie multikulturell diese Region schon in der Zeit vor dem Faschismus gewesen sein muss.

Station 10.: Neue Synagoge – Oranienburger Straße (vgl. Karte, Nr. 7 & 8.)

Am 5. September 1866 erfolgte die Einweihung der prächtigen Neuen Synagoge in der Oranienburger Straße (vgl. Karte, Nr. 7) nach mehr als siebenjähriger Bauzeit. Die Entwürfe für die Synagoge fertigte Eduard Knoblauch (1801 - 1865), den Bau leitete Friedrich August Stüler (1800 - 1865).

In der Neuen Synagoge wird ein reformierter Kultus praktiziert, der schwere Konflikte innerhalb der Berliner Judenheit auslöste: der hebräische Gottesdienst wurde von einer Orgel und einem gemischten Chor begleitet. Einige Gebete wurden in der deutschen Landessprache gesprochen.

Die hebräische Eingangsinschrift an der Neuen Synagoge („Pitchu sch’arim w-jago goi zadik schomer emunim“ = „Öffnet die Tore, und es kommt das gerechte Volk, das die Treue bewahrt“, Jesaja, 26,2) wurde von den Gegnern der Kultusreform anders gelesen und interpretiert: sie ließen hinter dem Begriff „goi“ (Nichtjude) eine Zäsur, so dass der Text nun ergab: „Öffnet die Tore und es kommt der Nichtjude, der Gerechte wahrt die Treue“.

Die konservative Gruppe des Berliner Judentums schließt sich 1869 zur Separatgemeinde "Adass Jisroel" zusammen. Das Rabbinerseminar der orthodoxen "Adass Jisroel", zuerst in der Gipsstraße, später in der Artilleriestraße, war eine Anlaufstelle für die frommen jüdischen Immigranten.

Am 9. / 10. November 1938, bei dem staatlich organisiertem Pogrom ("Reichskristallnacht") kam es auch in Berlin - Mitte zur Plünderung und Zerstörung von Geschäften und Wohnungen, Verhaftung und Ermordung zahlreicher jüdischer Deutscher. Der „beherzte Reviervorsteher“ Wilhelm Krützfeld (1880 -1953) vom Polizeirevier 16 am Hackeschen Markt 1 vertrieb die Brandstifter und verhinderte die Zerstörung der Neuen Synagoge in der Oranienburger Straße. Nach Aufräumungsarbeiten finden bereits im Frühjahr 1939 in der Neuen Synagoge wieder Gottesdienste statt.

Das Bild der Neuen Synagoge, bei der aus der Kuppel die Flammen schlagen, wird gern zur Illustration der Gräuel des Pogroms benutzt. Das ist aber irreführend. denn das Bild entstand nach einem englischen Luftangriff am 22.November 1943: Die Neue Synagoge wurde getroffen und brannte aus. Die Reste des Hauptraumes werden Ende der 50er Jahre abgetragen.

Im Juli 1988 wird der „Stiftung Neue Synagoge Berlin - Centrum Judaicum“ gegründet, die es sich zur Aufgabe setzte, die Neue Synagoge als bleibendes Mahnmal wiederaufzubauen und ein Zentrum für die Pflege und Bewahrung jüdischer Kultur zu schaffen. Auch begann man den Wiederaufbau der Neuen Synagoge als Centrum Judaicum.

Erich Honeckersetzte selbst sich an die Spitze der Stiftung „Neue Synagoge Berlin - Centrum Judaicum". die Gründung dieser Stiftung in der DDR, hatte v.a. außenpolitische Gründe: Die Staatsspitze suchte Kontakt zu den USA, und man hoffte über den Jüdische Weltkongress eine Brücke dorthin zu schlagen.

Am 29. Oktober 1990 erfolgt die Montage des letzten Segments der wiederhergestellten Hauptkuppel der Neuen Synagoge; eine Richtkrone wird feierlich hochgezogen, und am 5. Juni 1991 schmückt der „Magen David“, der Davidsstern wieder die Hauptkuppel der Neuen Synagoge.

Zeittafel zur Geschichte der Juden in Berlin

Beginn d. 13. Jhdts.: Das früheste Wohngebiet jüdischer Berliner befand sich nahe der heutigen Jüdengasse. Vermutlich schon im 13.Jhdt. hatten sich nordöstlich des Molkenmarktes einige jüdische Familien angesiedelt.

Jüdische Kaufleute gehörten vielleicht mit zu den Stadtgründern. Die Jüdenstraße könnte mit der Anlage der Stadt um 1220/30, entstanden sein. Wahrscheinlich errichteten schon frühe jüdische Einwanderer den Großen Jüdenhof, eine mittelalterliche Wohnanlage. Vermutet wurde auch die Existenz einer nahegelegenen Synagoge und Mikwe.

1230: Errichtung der Petrikirche in (Alt-) Cölln; sie wurde in ihrer Geschichte mehrfach um- und neugebaut; ihr Turm war seit 1852 mit einer Höhe von 111 m lange Zeit das höchste Gebäude der Stadt.

1244 bis

1474: Aus diesem Zeitraum stammen erhalten gebliebene 75 Grabsteine des ältesten jüdischen Friedhofs Berlin nahe dem heutigen Alexanderplatz. Nach dessen Zerstörung (um 1510) blieben

Grabsteine des Friedhofs teilweise erhalten, da sie als Baumaterial in der Spandauer Zitadelle benutzt wurden. In der Zitadelle sind nach Restaurationsarbeiten einige dieser Grabsteine wieder sichtbar gemacht worden.

Die Existenz dieses Friedhofs am Alexanderplatz ist jedoch umstritten: u.U. nutzten die Berliner Juden auch den jüdischen Friedhof in Spandau („Judenkiewer“) nordwestlich der Altstadt.

ca. 1270-90: Bau der später mehrfach umgebauten „Gerichtslaube“ an der heutigen Ecke Spandauer Damm/Rathausstraße; es handelt sich um den ältesten profanen Steinbau der Stadt Berlin. Die Gerichtslaube ist ein beinahe quadratischer Backsteinbau, eine nach außen mit Spitzbogenarkaden geöffnete, ursprünglich einstöckige Halle. Das Kreuzgewölbe der Halle ruht auf einem mittleren Rundpfeiler, der u.U. an den einstigen Gerichtsbaum auf Thingplätzen erinnert. Spätestens im 16. Jhdt. wird ein oberes mit einem Netzgewölbe geschmücktes Stockwerk aufgesetzt, das „Rathausstuhl“ genannt wird. Im unteren Bereich befinden sich romanische Stuckreliefs, die menschliche Laster und Leidenschaften symbolisieren. An der Außenwand des Gebäudes befand sich der Galgen, der Pranger zu bestrafende Ausstellung verurteilter und der Kaak: eine das spotten der Publikum symbolisieren der Vogelgestalt mit grinsende Menschen Gesicht und Eselsohren. Mündliche Rechtsausübung in der offenen Halle, an der alle Bürger teilnehmen konnten, wurde dann mit der Einführung der Reformation in Brandenburg, Mitte des 16. Jahrhunderts, durch schriftliche Verfahren des römischen Rechts abgelöst. Der Pranger allerdings erhielt vorerst seine Bestimmung“ (vgl. Tagesspiegel, 3. Januar 2015, S. 27).

1295: Erste urkundliche Erwähnung von Juden in Berlin

um 1350: Die Pest erreicht Berlin; auch hier wird den Juden die Schuld gegeben und in der Folge kommt es zur ersten Judenverfolgung und -vertreibung in Brandenburg und Berlin.

1415: Der erste Hohenzollern-Kurfürst, Friedrich I., bringt aus Nürnberg zwei jüdische Ärzte in seine neue Residenz Berlin und Cölln mit.

1510: Aufgrund einer (angeblichen) Hostienschändung werden nach Folter und Prozess 39 märkische Juden (darunter ein Rabbiner) zum Tode verurteilt und am 19. Juli 1510 auf dem Neuen Markt in Berlin (vor der Marienkirche, vgl. Karte Nr. 9) verbrannt. Alle weiteren Berliner und märkischen Juden werden ausgewiesen: Erste Zerstörung der Jüdischen Gemeinde in Berlin.

1539: Philipp Melanchthon enthüllt auf dem Ständetag in Frankfurt am Main die Unschuld der in Berlin verbrannten Juden. Der wahre Hostiendieb, ein Christ, hatte die Juden beschuldigt, um von seiner Tat abzulenken. Jedoch hatte er den Diebstahl in einer Beichte gestanden, der Beichtiger, der Brandenburger Bischof, hatte jedoch den Justizmord nicht verhindert. In der Folge werden Juden wieder in der Mark und Berlin zugelassen. Später wurde der Kleine Jüdenhof mit einer Synagoge in der nördlichen Klosterstraße (heute nördlich der Karl-Liebknecht-Straße) errichtet.

Januar 1543: Martin Luther publiziert in Wittenberg seine antijudaistische Schrift „Von den Juden und ihren Lügen“, die viel negative Stereotypen vom „verstockten, teuflischen Juden“ tradiert und verstärkt (vgl. Thomas Kaufmann, a.a.O.). U.a. schlägt Luther als „scharfe Barmherzigkeit“ vor, man solle…

· die Synagogen niederbrennen,

· jüdische Häuser zerstören und sie aus den evangelischen Ländern „wie die tollen Hunde“ verjagen,

· jüdische Gebetbücher und Schriften wegnehmen, sie lehrten nur Abgötterei,

· den Rabbinern das Lehren bei Androhung der Todesstrafe verbieten,,

· ihnen das „Wuchern“ verbieten, ihren Besitz einziehen.

· den jungen kräftigen Juden Werkzeuge für körperliche Arbeit geben und sie ihr Brot verdienen lassen.

März 1543: Luther publiziert die verschwörungstheoretische Schrift „Vom Schem Hamphoras“, die langfristig wirksam blieb: Luther bezeichnete die Juden als eine „Grundsuppe aller losen, bösen Buben, aus aller Welt zusammengeflossen“. Sie hätten sich „wie die Tattern und Zigeuner“ (Tataren und Roma) zusammengetan, um die Christenheit auszuspionieren, Wasser zu vergiften, Kinder zu stehlen und allerlei Schaden anzurichten. Wie die Assassinen würden sie Morde an christlichen Regenten begehen, um deren Herrschaft zu übernehmen.

Auch rechtfertigt Luther in dieser Schrift die Darstellungen der „Judensau“.

1543: Der luxusliebende, stets verschuldete Kurfürst Joachim II. (1535 - 1571) beruft Michel von Derenburg, einen bereits berühmten jüdischen Händler, als“ Hoffaktor“ nach Berlin. Er wohnt in einem Haus in der Klosterstraße (vgl. Karte Nr. 10) in Berlin und blieb bis zu seinem Tod 1549 (durch einen geheimnisvollen Treppensturz in seinem Berliner Haus) ein Vertrauter des Kurfürsten. Der „reiche Michel“ pflegte zuweilen zwölfspännig und mit pompöser Dienerschaft zu reisen.

1556: Joachim II. ernennt Lippold ben Chluchim, einen Prager Juden, zum “Obersten aller märkischen Juden“, zum kurfürstlichen „Schatullenverwalter“ und zum brandenburgischen Münzmeister: er ist ein Vertrauter des Kurfürsten und auch ein politisch sehr einflussreicher Mann. Im Auftrage des Kurfürsten wird der Edelmetallgehalt der brandenburgischen Münzen verschlechtert, so dass diese Münzen in den Nachbargebieten nicht mehr akzeptiert werden.

2./3. Januar 1571: Nach dem plötzlichen Tod des Kurfürsten im Köpenicker Schloss werden alle Günstlinge, Mätressen und auch Lippold von dem neuen Kurfürsten Johann Georg verhaftet. In Berlin kommt es zu Pogromen, jüdische Häuser werden geplündert, die Synagoge zerstört und Schuldscheine christlicher Gläubiger vernichtet. In einer langen Untersuchung stellt sich heraus, dass Lippold ein gewissenhafter, ehrlicher und treuer Mitarbeiter Joachim gewesen war: Der Kurfürst schuldete ihm sogar noch Geld.Kurfürst Johann Georg übernahm von seinem am 3. Januar 1571 verstorbenen Vater Joachim II. Schulden in Höhe von 2,5 Millionen Gulden.

1573: In der Folge wird Lippold Zauberei vorgeworfen: er wird gefoltert und nach erpressten Geständnissen zum Tode verurteilt. Auf dem Neuen Markt zu Berlin (vgl. Karte Nr. 9) wird er 1573 grausam hingerichtet, ein klarer Justizmord! Darüber hinaus ordnet der Kurfürst die Vertreibung aller Juden aus der Mark Brandenburg an, „auf ewige Zeiten“. Für die Ausweisung mussten die Juden noch Geld bezahlen, so genannte „Abzugsgelder". In der Folge waren die Mark und Berlin "judenfrei": Die zweite Zerstörung der Jüdischen Gemeinde in Berlin.

1640 bis 1688: In der langen Regierungszeit des Kurfürsten Friedrich Wilhelm I. (des „Großen Kurfürsten“) lebte anfangs nur ein „Hofjude“ Israel Aaron, in Berlin – Cölln: seine Aufgabe war der Import von Waren und Geräten für Armee und Hof, die nicht in Brandenburg hergestellt worden.

26. Januar 1665: erneuter Schutzbrief des „Großen Kurfürsten“ für Israel Aaron; es wird darin betont, dass er Freizügigkeit genieße und nur der kurfürstlichen Jurisdiktion unterstehe.

19. Mai 1671: Kurfürst Friedrich Wilhelm I. erlässt ein Edikt, nachdem sich 50 jüdische Familien aus Wien (wo sie vertrieben worden waren) für 20 Jahre in Berlin niederlassen durften. Ihre Ansiedlung sollte im Rahmen der merkantilistischen Politik Handel und Wandel in Berlin verändern. Die Familien wohnten anfangs im alten jüdischen Hof an der Königstraße, in der Nähe der heutigen Jüdenstraße (vgl. Karte Nr. 11). Die jüdischen Einwanderer aus Wien beschäftigten sich unter anderem mit dem Kopieren der abgelegten Kleider und Uniformen des Hofes. Aus dieser Wurzel entwickelten sich die ersten Konfektionshäuser am Hausvogteiplatz, die bis 1933 berühmt waren.

12. September 1671: Erteilung eines kurfürstlichen Privilegiums an Israel Aaron und seine Familie: er erhält das Recht, in Berlin, Cölln oder Friedrichswerder ein Haus zu kaufen und wird von der Einquartierung befreit. Er und seine Familie werden von der Zahlung des Leibzolls befreit, müssen aber ein Schutzgeld von jährlich 8 Reichsthalern zahlen.

1672: Ankauf des Geländes in der Großen Hamburger Straße, wo ein jüdischer Friedhof (vgl. Karte Nr. 3) eingerichtet wird; er wird bis 1827 benutzt. Auf dem nur ca. 0,59 ha großen Gelände werden in den ca. 150 Jahren etwa 12.000 Menschen beerdigt, unter anderem auch Moses Mendelssohn und Veitel Heine Ephraim.

Ende des 17. Jhdts: Im Gebiet nordöstlich der Spandauer Vorstadt befinden Ställe und Scheunen von Berliner Ackerbürgern, daher entstand der Name Scheunenviertel. Denn schon 1670 hatte Kurfürst Friedrich Wilhelm aus Brandschutzgründen Scheunen innerhalb der Stadt verboten; um 1672 ordnete er den Bau von 27 Scheunen nördlich der damaligen barocken Festungsmauer an.

1711: Der preußische König Friedrich I. lässt – von zwei jüdischen Renegaten veranlasst – die damals berühmte judenfeindliche Schmähschrift von Johann Andreä Eisenmenge „Entdecktes Judentum oder gründliches Bericht, welcher Gestalt die verstockten Juden die Hochheilige Dreyeinigkeit … verunehren“ in Königsberg neu auflegen. Eisenmenger (1654 – 1704), Professor für die Hebräische Sprache in Heidelberg, gilt als ein Wegbereiter des modernen Antisemitismus.

1712: Die jüdische Gemeinde tritt einen Teil ihres Begräbnisplatzes zum Bau der Sophienkirche und des (christlichen) Sophienkirche aufs ab. Die „Kirchgasse“, der später Sophienstraße genannte Straßenzug, dient als „Zubringer“ zur Sophienkirche. Auf dem Friedhof der Sophienkirche liegen unter anderem die Gräber des bedeutenden Historikers Leopold von Ranke (1795-1886), des Maurermeisters und Komponisten Karl Friedrich Zelter und der Dichterin Anna Louisa Karsch („die Karschin“, 1722-1791).

1714: Am jüdischen Neujahrstag 1714 (1. Tischri 5475 ≙ 10. September 1714, nach dem im Jahre 1700 in Preußen eingeführten Gregorianischen Kalender) wird eine erste neue Synagoge der Berliner jüdischen Gemeinde in der Heidereutergasse eingeweiht. Im 2. Weltkrieg wird diese Synagoge von Bomben zerstört; heute befindet sich dort ein Parkplatz; vgl. Karte Nr. 12).

1730: König Friedrich Wilhelm I. (der „Soldatenkönig“) erlässt unter dem Druck der Zünfte ein Reglement, das jüdischen Händlern das Hausieren in Stadt und Land verbietet. Sie dürfen nur Jahrmärkte und Messen besuchen.

1737: König Friedrich Wilhelm I. befiehlt allen Berliner Juden ohne eigenes Haus ins Scheunenviertel zu ziehen. Zudem führte die Regelung, dass Juden damals nur durch das Rosenthaler Tor Berlin betreten durften, dazu, dass nahebei ein Viertel mit starker jüdischer Bevölkerung entstand. Sie fand dort auch die Synagoge Heidereutergasse und den Jüdischen Friedhof in der Großen Hamburger Straße.

Oktober 1743: Der vierzehnjährige Moses Mendelssohn (er nennt sich noch Moses Dessau) kommt von Dessau nach Berlin. Der jüdische „Thor-Steher“ am Rosenthaler Tor sollte – von der jüdischen Gemeinde beauftragt – „… darauf achten, dass keine jüdischen Hungerleider oder Streuner in die Stadt einwandern“ (Geier, S. 166, a.a.O.). Er fragt den jungen Mendelssohn, was er in Berlin wolle. Der antwortet: „Lernen!“ Und wohin? „Zu Rabbi Fraenkel!“ (zit. n. Geier, S. 174, a.a.O.). Aber der Tor-Steher lässt das ärmliche, halb verhungerte, mittellose Kind mit einem Schlachtviehtransport passieren. In dem Wachjournal heißt es: „Heute passierten das Rosenthaler Tor sechs Ochsen, sieben Schweine, ein Jude“ (zit. n. Geier, S. 166, a.a.O.).

1747: Der jüdische Mediziner und Naturforscher Marcus Elieser Bloch (1723 – 1799) siedelt sich nach seiner Promotion an der Viadrina als praktizierender Arzt in Berlin an. Neben seiner Praxis betreibt er wissenschaftliche Studien zur Anatomie, v.a. als bedeutender Ichthyologe („Allgemeine Naturgeschichte der Fische“, 12 Bde. 1782 – 1795).

1747/48: Christian Fürchtegott Gellert (1715-69), Professor in Leipzig und damals der – v.a. durch die Fabeln - wahrscheinlich populärste deutsche Dichter veröffentlicht seinen Roman „Leben der Schwedischen Gräfinn von G**“ (a.a.O.). Der Roman wird von der Gräfin selbst erzählt, mit vielen Briefeinlagen; erzählt wird eine abenteuerliche, zuweilen konstruiert erscheinende Geschichte von Liebe, Tugend, Gottvertrauen, Intrigen, Verlangen, Verhängnis, Verbannung und Wiedersehen zwischen Livland, Sibirien und Holland, „… ein streckenweise widerwärtiges Gemisch von Lüsternheit und Tugendhaftigkeit“ (Salzer/Turk, Bd. II. S. 197, a.a.O.).

Besonders interessant ist in dem Roman die Figur des „polnischen Juden“, der von dem Grafen vor dem Erfrierungen Tod gerettet wird und sich als ehrlich, fromm, menschenliebend, gutherzig und hilfsbereit erweist

(vgl. Landau, a.a.O.). Der wohlhabende jüdische Kaufmann, der „Jude“ (er bleibt bei Gellert immer wieder namenlos, alle Juden in dem Roman werden nur als „Jude“ tituliert!) wird als positiver Held gezeichnet.

Gellert charakterisiert den Juden: „Der rechtschaffener Mann! Vielleicht würden viele von diesem Volke beßre Herzen haben, wenn wir sie nicht durch Verachtung und listige Gewalttäthigkeiten noch mehr niederträchtig und betrügerisch in ihren Handlungen machten, und sie nicht oft durch unsere Aufführung nötigten, unserer Religion zu hassen“ (Gellert S. 304, a. a. O.).Vorher gab es in der deutschen Literatur keine vorurteilsfreie Darstellung von Juden, Gellerts „polnischer Jude“ ist der erste „edle Jude“ in der deutschen Literatur.

Ob Moses Mendelssohn den Roman Gellerts kannte, ist nicht sicher (vgl. Knobloch, 1985, S. 57, a.a.O.).

1750: In Preußen tritt das „Revidierte General-Privilegium und Reglement für die Judenschaft im Königreich Preußen“ in Kraft und bleibt es bis zum Emanzipationsedikt von 1812. Je nach ökonomischer Lage sind die Juden „privilegiert“ oder minderen Rechts. Moses Mendelssohn gelingt – nun einundzwanzigjährig – aus der siebenjährigen Illegalität in die unterste Kategorie aufzusteigen: Als Hauslehrer bei einer wohlhabenden jüdischen Familie in Berlin gehört er nun als „befristet geduldetes Dienstpersonal“ zum Haushalt eines „privilegierten“ Juden (vgl. Geier, S. 179, a.a.O.). Falls allerdings ein jüdischer Bediensteter entlassen wird, „… so waren die Judenältesten verpflichtet, der Polizei sofortige Anzeige zu erstatten, damit sie die Entlassenen aus Stadt und Land vertreibe“ (Mehring, S. 295, a.a.O.).

1754: Angeblich beim Schachspiel lernte Mendelssohn den gleichaltrigen Lessing kennen und schätzen, der ihn bei der Publikation seiner ersten, anonym erscheinenden philosophischen Schriften unterstützt. Lessing vermittelt ihm die Bekanntschaft des Schriftstellers und Verlegers Friedrich Nicolai (1733- 1811) [13] , der ihn als Mitarbeiter für seine einflussreiche Zeitschrift „Briefe, die Neueste Litteratur betreffend“ gewinnt. Zusammen mit Lessing und Nicolai, dem Vorsitzenden, gehört Mendelssohn dem Montagsclub der Berliner Aufklärung an.

Lessings bereits 1749 verfasste Komödie „Die Juden“ wird in seinen „Gesammelten Schriften“ publiziert. In dem Lustspiel muss sich ein kluger, hilfsbereiter und höflicher Jude gegen eine ihm feindliche (christliche) Gesellschaft und allerlei Schurken behaupten.

Dagegen wendet sich der damals berühmteste deutsche Orientalist, Hebräist (und Theologe) Johann David Michaelis (1717-1791) und behauptet, dass sich unter den Juden, da sie durch ihre Händlertätigkeit zum Betrug neigten – kein so „edler Charakter“ befinden könne (vgl. Geier, S. 180, a.a.O.).

Moses Mendelssohn antwortete Michaelis in einem anonymen, deutsch geschriebenen Brief an Aaron Solomon Gumperz (1723 – 1769), damals praktizierender Arzt in Berlin; Lessing nahm den Brief in seine „Theatralische Bibliothek“ auf: Mendelssohn führte in dem Brief u.a. aus: „Ist es nicht genug, dass wir den bittersten Haß der Christen auf so manche grausame Art empfinden müssen; sollen auch diese Ungerechtigkeiten wider uns durch Verleumdungen gerechtfertigt werden? Man fahre fort uns zu unterdrücken, Man lasse uns beständig mitten unter freyen und glückseligen Bürgern eingeschränkt leben, ja man setze uns ferner dem Spotte und der Verachtung aller Welt aus; nur die Tugend, den eintzigen Trost bedrängten Seelen, die einzige Zuflucht der verlassenen, suche man uns nicht gänzlich abzusprechen“ (Mendelssohn, zitiert nach Lessing, S. 163, a.a.O.). Ein Beobachter führte Mendelssohn weiter aus, dem die Verachtung Juden gegenüber unbekannt wäre, würde zu dem Lustspiel anmerken: „die guten Leute… Haben doch endlich die große Entdeckung gemacht, dass Juden auch Menschen sind. So menschlich denkt ein Gemüth, das von Vorurtheilen gereinigt ist“ (Mendelssohn, zitiert nach Lessing, S. 164, a.a.O.).

Januar 1756: Im Verlag von Christian Friedrich Voß zu Berlin erscheint „Johann Jacob Rousseaus Bürgers zu Genf Abhandlung von dem Ursprunge der Ungleichheit unter den Menschen, und worauf sie sich gründe: ins Deutsche übersetzt und mit einem Briefe Voltairens an den Verfasser vermehrt“; die Übersetzung stammt von Moses Mendelssohn, aber sein Name wird nicht genannt; mit dem Menschenbild Rousseaus stimmte Mendelssohn nicht überein.

1756-1763. Während des Siebenjährigen Krieges beauftragte der preußische König Friedrich II. Veitel Heine Ephraim mit der Fortführung der sächsischen Münzen. Sehr wahrscheinlich im Auftrage des Königs und zu Gunsten der preußischen Kriegskasse wurden dort Münzfälschungen durchgeführt. Das Besatzungsgeld („Ephraimiten“) hatte einen erheblichen leichteren Münzfuß und durfte nicht in Preußen in Umlauf gebracht werden.

12. Januar 1761: Friedrich II. hebt die vom preußischen Generaldirektorium (der obersten Verwaltungsbehörde) erteilten Aufenthaltsgenehmigungen für neue jüdische Einwanderer wieder auf und lässt sie ausweisen: sie waren nìcht wohlhabend genug. Generell ließ er - realpolitisch - die armen „Betteljuden" vertreiben und privilegierte reiche Juden, nutzte deren Finanzkraft und internationale Verbindungen.

1762-66: Der Berliner Hofjuwelier und Münzunternehmer („Münzjude“) Veitel Heine Ephraim (1703-1775) lässt sein Haus an der Ecke Poststraße und Mühlendamm prunkvoll umbauen. Mit seiner prachtvollen Rokoko-Fassade galt das „Ephraim-Palais“ als das schönste Privathaus Berlins.

26. März 1762: Mendelssohn schreibt seiner Braut Fromet Gugenheim in Hamburg nach langem Hin und Her: „Gestern ist unser Niederlassungsrecht mit Gottes Hilfe akkordiert worden. Nunmehr sind Sie so gut wie Herr Moses Wessely [14] ein preußischer Untertan und müssen die preußische Partei ergreifen. Sie werden also auf gut preußisch alles glauben, was zu unserem Vorteil ist. Die Russen, die Türken, die Amerikaner stehen uns alle zu Dienst und warten nur auf unsern Wink. Unsre Münze wird noch besser als Banko, die ganze Welt wird Sicherheit in Berlin suchen, und unsre Börse wird berühmt sein vom Schloßplatz bis an unser Haus. Dieses alles müssen Sie glauben, denn - Sie haben Niederlassungsrecht in Berlin" (Mendelssohn, zit. n. Badt-Strauss, a.a.O.). Dieses aber war für die Gründung eines jüdischen Hausstandes im Berlin des 18. Jahrhunderts unerlässliche Vorbedingung.

seit 1762: Moses Mendelssohn (1729 - 1786) wohnt bis zu seinem Tode in dem Haus Spandauer Straße 68. Mendelssohn wird der „große Initiator der jüdischen Aufklärung (Haskala)“ (vgl. Geier, S. 167, a.a.O.).

1763: Nach mehreren erfolglosen Bittschriften und Interventionen durch den Marquis d’Argens (1703 – 1771) [15] beim König erhält Moses Mendelssohn einen Schutzbrief, der ihn vor willkürlicher Ausweisung schützt. Zuvor war er noch immer ein rechtloser Jude mit beschränkter Aufenthaltserlaubnis in Berlin. Der Schutzbrief gilt jedoch nicht für seine Frau und die Kinder, die zu diesem Recht erst nach Moses Tod 1786 gelangen.

Der junge schweizer Theologe Johann Caspar Lavater (1741 – 1801) besucht auf seiner Bildungsreise im Jahr 1763 in Berlin auch Moses Mendelssohn. Heinz Knobloch fasste zusammen: „Lavater war dermaßen von Mendelssohn beeindruckt, dass er sich in seiner Bekehrungseinfalt nicht vorstellen konnte, wie ein so hervorragender Mensch Jude bleiben könne“ (Knobloch, 1985, S. 209, a.a.O.).

1767: Im Verlag von Friedrich Nicolai erscheint Moses Mendelssohns Hauptwerk, „Phaedon, oder über die Unsterblichkeit der Seele in drey Gesprächen“, orientiert an Platos „Phaidon“; Mendelssohn plädierte für eine „vernünftige Religiosität“ und glaubt die Unsterblichkeit der Seele mit rationaler Argumentation beweisen zu können. Die Schrift macht Mendelssohn europaweit berühmt, sie wird mehrfach aufgelegt und in zehn Sprachen übersetzt (vgl. Geier, S. 188, a.a.O.). Mendelssohn wird in der Presse als „deutscher Sokrates“ oder „Locke der Deutschen“ gefeiert (vgl. Geier, S. 194, a.a.O.).

1768: Moses Mendelssohns Arbeitgeber Isaak Bernhard stirbt; Mendelssohn wird Teilhaber der prosperierenden Seidenwarenmanufaktur, die er mit großem ökonomischem Erfolg weiterführt (vgl. Geier, S. 179 & 191, a.a.O.).

nach 1769: Nach Gründung der KPM, deren Qualität anfangs nicht an Meißen heranreichte, mussten jüdische Familien für ihre Kinder jeweils für 300 Taler Berliner Porzellan [16] erwerben, um ihre Zulassung als „Schutzjude" zu erwerben. Für ein Generalprivilegium war der Erwerb von Porzellan im Wert von 500 Talern nötig, für den Hauskauf Porzellan im Wert von 300 Talern.

1770: Beginn des „Lavater-Streites“, in dem Lavater Moses Mendelssohn aufgeforderte, zum Christentum überzutreten.

1771: Mendelssohn wird von der Preußischen Akademie der Wissenschaften zum Mitglied gewählt, wird allerdings durch den „aufgeklärten Philosophenkönig" Friedrich II. nicht bestätigte.

um 1775: Die Berliner Judenschaft zählt an die 400 Familien mit etwa 2000 „Köpfen“ (vgl. Steiner, S. 89, a.a.O.).

November 1777: Moses Mendelssohn unternimmt per Postkutsche eine Reise nach Wolfenbüttel, um – auf dessen Wunsch - seinen erkrankten Freund Lessing zu besuchen (vgl. Steiner, S. 55, a.a.O.).

1778: Eröffnung der von David Friedländer und Isaac Itzig gegründeten, von Moses Mendelssohn mitbegründeten „Jüdischen Freyschule“; erstmals wird Unterricht in deutscher Sprache erteilt. Aus ihr entwickelt sich später die jüdische Knabenschule (vgl. Karte Nr.5). David Friedländer veröffentlichte 1779 ein deutschsprachiges „Lesebuch für Jüdische Kinder“. Die „Freyschule“ wurde nur durch freiwillige Beiträge und Spenden finanziert, oft allerdings sehr knapp.

2. Juni 1779: Der „Berlinische gelehrte Schutzjude Mendelssohn .... bittet alleruntertänigst, das ihm verliehene Schutzprivilegium" gratis auf seine Nachkommen auszuweiten; König Friedrich II. schrieb auf den Rand des Gesuchs: „Vor seine Person wohl gratis, aber nicht vor seine Kinder".

Ende der 1770er Jahre: In Berlin leben ca. 140 000 Menschen, darunter mehr als 32 000 Soldaten und ca. 4250 Juden (vgl. Mehring, S. 292/293, a.a.O.). Franz Mehring urteilte, dass die Juden damals „… eher als finanzielle Melkkuh denn als Menschen behandelt wurden“ (Mehring, S. 294, a.a.O.).

1784: Ein Bericht der „Berlinischen Monatsschrift“ urteilt über die Berliner Juden: „Soviel sieht man offenbar: Juden sind in ihrer ersten Anlage eine kluge, tätige, starke und edle Nation. Denn was sind sie selbst noch nicht itzt, unter dem grausamen politischen Druck von unserer, und dem theologischen von Ihrer eigenen Seite!“ (zit. n. Steiner, S. 90, a.a.O.).

Ende 1785: Im Schloss Friedrichsfelde, damals im Besitz der Herzogin von Kurland, kommt es zu einer denkwürdigen Lesung: Nachmittags liest der Dichter Karl Wilhelm Ramler (1725 – 1798) aus "Nathan der Weise" vor, und Moses Mendelssohn sitzt dabei und hört zu. Badt-Strauss meinte dazu: Würde Lessing den Charakter des Nathan minder schön gezeichnet haben, wenn er nicht in seinem Freunde Mendelssohn das Urbild dazu gekannt hätte (vgl. Badt-Strauss, a.a.O.). Wenige Wochen später starb Moses Mendelssohn.

4. Januar 1786: Tod Moses Mendelsohns; am folgenden Tage wird er auf dem Jüdischen Friedhof in der Großen Hamburger Straße beerdigt (vgl. Karte Nr. 4).

Johann Erich Biester führt in der „Berlinerischen Monatsschrift“ im März 1786 im Nachruf auf Mendelssohn, „Zum Andenken an Moses Mendelssohn“ neben den literarischen und philosophischen Leistungen Mendelssohns an: „Endlich stehe auch hier das Verdienst: dass er durch seinen untadelhaften Wandel, durch seine hohe Rechtschaffenheit und durch sein eifriges Lehren wichtiger Wahrheiten es dahin brachte, dass man erkannte: auch ein Jude, auch ein Unchrist, könne ein guter Mensch sein, könne uns Christen Religion und Tugend befördern“ (Gedike/Biester, Seite 129, a. a. O.).

Franz Mehring bewunderte, was Mendelssohn für die Emanzipation der Juden tat, „… oder doch zu tun versucht hat, denn die Unduldsamkeit der Juden selbst setzte ihm nicht weniger zu als der friderizianische Despotismus… Er war nicht ein Freier durch und durch wie Lessing, sondern ein frei Gewordener, dem noch bei jedem Schritt die zerbrochene Kette mit verräterischem Klirren nachschleift“ (Mehring, S. 333/334, a.a.O.), - ein angesichts Mendelssohns Lebensweg hartes Urteil!

Um 1800: Der Salon von Henriette Herz (1764-1847): viele der angesehensten und berühmtesten BerlinerInnen besuchen ihren Salon und sind mit ihr befreundet; so z. B. Prinz Louis Ferdinand von Preußen, Schadow, Friedrich Schlegel, Varnhagen von Ense, Schleiermacher oder die Gebrüder Alexander und Wilhelm von Humboldt (beide erhalten ihren ersten Hebräischunterricht von Henriette Herz). Nach dem Tode ihrer strenggläubigen Mutter 1817 konvertiert sie zum Christentum und liegt auf dem Dreifaltigkeitskirchhof begraben. Salons sind wichtige Orte der entstehenden Öffentlichkeit und Stätten der diskursiven Aufklärung.

11. März 1812: Edikt zur Emanzipation der Juden in Preußen; die Juden erhalten das preußische Bürgerrecht, unter der Bedingung, dass sie festes Vor- und Familiennamen annehmen. Das Edikt wird in der Restaurationsphase immer mehr eingeschränkt.

Juni 1822: Per Kabinettsorder wird den Juden die Berechtigung zur Bekleidung höherer Militärstellen abgesprochen.

18. August 1822: Eine weitere Kabinettsorder verbietet Juden die Annahme von akademischen Lehr- und Schulämtern.

1827: Eröffnung des jüdischen Friedhofes in der Schönhauser Allee (bis 1880 in Betrieb).

1831: in der revidierten Städteordnung werden Juden von den wichtigsten kommunalen Ämtern ausgeschlossen, es sei denn, sie ließen sich taufen.

1844: Das erste Altersheim der jüdischen Gemeinde wird in der Großen Hamburger Straße (vgl. Karte, Nr.2) errichtet; der benachbarte ehemalige Jüdische Friedhof wird als Park benutzt.

1847: Die Jüdische Gemeinde erhält den Status einer Körperschaft des öffentlichen Rechts

18. März 1948: Unter den Märzgefallenen der Revolution in Berlin befand sich (sehr wahrscheinlich) eine überproportional große Zahl von jüdischen Berlinern. Namentlich bekannt ist Levin Weiß (*1819, Student aus Danzig; wohnhaft in der Heidereutergasse 8), der als einer der Führer auf der Barrikade in der Königstraße (der heutigen Rathausstraße) ums Leben kam. Da bei den Gefallenenlisten keine Religionszugehörigkeit aufgeführt wurde, bleibt die genaue Zahl der jüdischen Revolutionsopfer unklar. Eine Auswertung nach den Namen, lässt eine Zahl von 9 bis 11 Gefallenen als wahrscheinlich erscheinen. Das wären ca. 4-5 % aller Märzgefallenen, bei einem Anteil von ca. 2% Juden an der Berliner Bevölkerung im Jahre 1848 (vgl. Toury, S. 56, a.a.O.).

5. Dezember 1848: In der neuen Preußischen Verfassung heißt es: „Alle Preußen sind vor dem Gesetze gleich, Standesvorrechte finden nicht statt, die öffentlichen Ämter sind für alle dazu Befähigten gleich zugänglich“. Im § 11 heißt es ausdrücklich: „der Genuss der bürgerlichen und staatsbürgerlichen Rechte ist unabhängig vom religiösen Bekenntnis und der Teilnahme an irgendeiner Religionsgemeinschaft“. Damit war die formale Emanzipation der Juden in Preußen vollendet.

1862: Gründung des Krankenhauses der Jüdischen Gemeinde in der Auguststraße 14/15 (vgl. Karte Nr. …); Es war bis 1914 in Betrieb, danach beherbergte das Gebäude verschiedene jüdische Fürsorgeeinrichtungen.

1863: Zwischen dem ehemaligen Friedhof in der Großen Hamburger Straße und der Sophien-Kirchgemeinde wird eine Schule errichtet, eine Knabenschule; die erste jüdische „Freyschule“, von Moses Mendelssohn mitbegründet, zieht hier ein.

5. September 1866- 25. Elul 5626::Einweihung der prächtigen Neuen Synagoge in der Oranienburger Straße (vgl. Karte Nr. 7; Abb. s.u.), zum jüdischen Neujahrsfest 1866, nach mehr als siebenjähriger Bauzeit und Kosten von 750 000 Talern. Die Entwürfe für die Synagoge fertigte Eduard Knoblauch (1801-1865), den Bau leitete Friedrich August Stüler (1800-1865). Der Bau wurde in einem damals modischen orientalisierenden Stil errichtet.

In der Neuen Synagoge wird ein reformierter Kultus praktiziert, der

schwere Konflikte innerhalb der Berliner Judenheit auslöst: der hebräische Gottesdienst wird von einer Orgel und einem gemischten Chor begleitet. Einige Gebete werden in der deutschen

Landessprache gesprochen.

Die hebräische Eingangsschrift an der Neuen Synagoge ( „Pitchu sch’arim w-jago goi zadik schomer emunim“ ≙ “Öffnet die Tore, und es kommt das gerechte Volk, dass die Treue bewahrt“, Jesaja, 26,2) wurde von den Gegnern der Kultusreform anders gelesen und interpretiert: Sie ließen hinter dem Begriff „goi“ (≙ Nichtjude) eine Zäsur, so dass der Text nun ergab: “Öffnet die Tore und es kommt der Nichtjude, der Gerechte wahrt die Treue“.Die Neue Synagoge war mit ca. 3200 Sitzplätzen die größte Synagoge Deutschlands.

1869: Eine konservative Gruppe des Berliner Judentums schließt sich aus Protest gegen die liberale Gemeinde zur Separatgemeinde “Adass Jisroel“ - Israelitische Synagogen-Gemeinde - zusammen. Das Rabbinerseminar dieser orthodoxen Gemeinde, zuerst in der Gipsstraße, später in der Artilleriestraße 31 (heute Tucholskystraße 40, wo sie sich noch heute befindet; vgl. Karte Nr. ….) war eine Anlaufstelle für die frommen jüdischen Emigranten aus Osteuropa.

1870: Der deutsche reformorientierte Rabbiner und jüdische Gelehrte Abraham Geiger (*.1810 in Frankfurt am Main, gest. 1874 in Berlin) gehört (neben Ludwig Philippson und Salomon Neumann) zu den Gründern der Hochschule für die Wissenschaft des Judentums [1] in Berlin. Die Hochschule soll der Erhaltung, Fortbildung und Verbreitung der Wissenschaft des Judentums dienen. Später dient die Hochschule aber v.a. der wissenschaftlichen Ausbildung von Rabbinern und jüdischen Religionslehrern.

An der Hochschule lehrte Geiger von 1872 bis zu seinem Tod 1874.

[1] Von 1883 bis 1922 sowie von 1933 bis 1942 trägt die Hochschule für die Wissenschaft des Judentums den Namen „Lehranstalt für die Wissenschaft des Judentums“.

27. Juni 1870: In einem Brief an den deutsch-jüdischen Mediziner und Sozialdemokraten Ludwig Kugelmann (1820 – 1902) bezeichnet Karl Marx Moses Mendelssohn den „…Urtyp eines Seichbeutels“ (Marx/Engels, S. 686, a.a.O.). Im rheinischen Regiolekt ist ein „Seichbeutel“ eine „zweifelhafte Person“, ein „fader Schwätzer“. Jürgen Kuczynski meinte dazu, Marx habe damit weniger den Aufklärer Mendelssohn gemeint, sondern dessen politischen „banalsten Reformismus“ (Kuczynski, zit. n. Hartung, S. 37, a.a.O.).

22. Oktober 1873 - 1. Marcheschwan 5633: Eröffnung des orthodoxen Rabbinerseminars in der Berliner Gipsstraße 12a durch Rabbiner Dr. Esriel Hildesheimer; daher wird es bis heute auch als Hildesheimer'sches Rabbinerseminar bezeichnet. Es war die wichtigste Einrichtung zur Ausbildung orthodoxer Rabbiner im deutschsprachigen Raum und hatte von 1873 bis zur zwangsweisen Schließung durch die Nationalsozialisten 1938 insgesamt ca. 600 Studenten aus ganz Europa.

1874 -1890: Adolf Stoecker (1835 -1909) ist vierter Dom- und Hofprediger am Berliner Dom (dem von Karl Friedrich Schinkel umgebauten Vorgängerbau des heutigen Doms, vgl. Karte, Nr. 15). Der einflussreiche Antisemit versuchte den Klassenkampf durch einen Rassenkampf zu ersetzen. 1878 gründet er die "Christlich - Soziale Arbeiterpartei": die antisemitische, antisozialdemokratische Partei bekämpfte u.a. den "jüdischen Geist' an der Börse und im Zeitungswesen.

1880: Eröffnung des Friedhofs in Weißensee; in Berlin leben nach der amtlichen Statistik 2954 „ nicht-deutsche Israeliten“, v. a. Juden, die vor den osteuropäischen Pogromen aus Russland und dem österreichisch bzw. russisch beherrschten Polen geflüchtet waren. Der Begriff „Ostjude“ kommt auf.